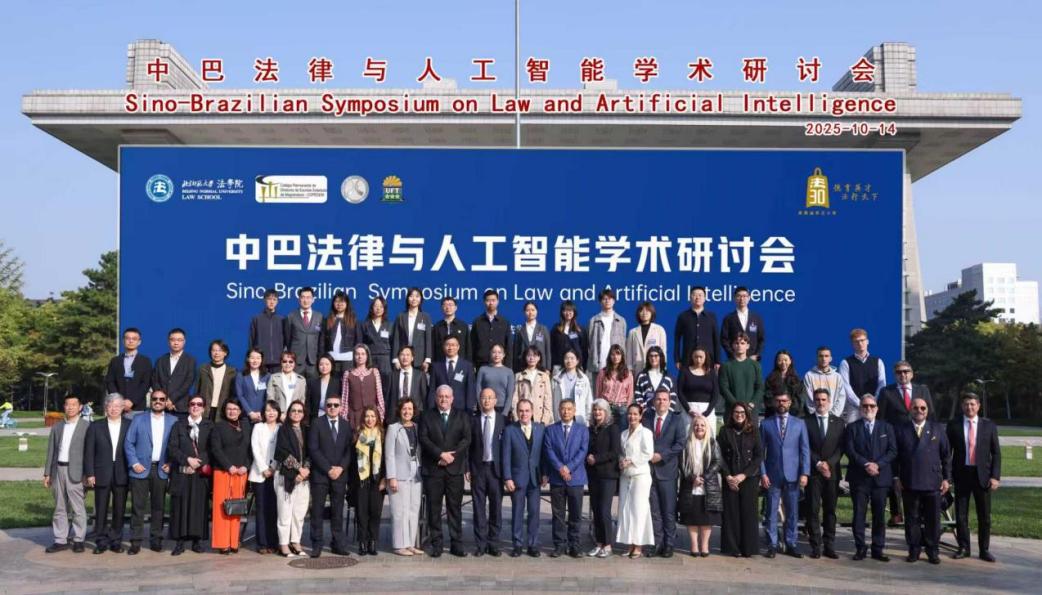

2025年10月14日,由北京师范大学法学院主办的“中巴法律与人工智能学术研讨会(Sino-Brazilian Symposium on Law and Artificial Intelligence)”在北京师范大学英东会堂成功召开。本次会议也是庆祝北京师范大学法学学科建设三十周年暨新时代卓越法治人才培养创新论坛的系列学术活动之一。本次全英文国际学术会议共有来自中国与巴西的七十余位代表参会,涵盖学术界、司法机关、律师界及中外青年学生。巴西代表团由来自巴西各州法官学院、以及巴西托坎廷斯州、马拉尼昂州、罗赖马州、马托格罗索州、阿马帕州、米纳斯吉拉斯州、南里奥格兰德州、阿克雷州等各州法官和高校教授组成,共计22人。中国方面则有国家法官学院、北京互联网法院、北京市朝阳区人民检察院,以及清华大学、中国人民大学、中国社会科学院法学研究所和盈科律师事务所等机构的专家学者和实务代表参与。与会嘉宾围绕人工智能在司法领域的应用、算法透明与制度创新等议题展开深入研讨,体现了中巴双方在数字法治前沿问题上的高度关注与合作意愿。

开幕式

开幕式由北京师范大学法学院国际合作交流办公室主任杨超副教授主持。北京师范大学法学院院长梁迎修教授在开幕致辞中代表学校对远道而来的巴西嘉宾表示热烈欢迎,并回顾了北京师范大学法学院十余年来与巴西各界持续深入的合作传统。他指出,法学院在数字社会治理、人工智能治理和数字司法等领域高度重视学科前沿探索,并长期与巴西高校、司法机构保持紧密互动。未来,北师大法学院愿与巴西伙伴在联合科研、人才培养和制度建设等方面持续深化合作,共同为全球数字治理贡献智慧与力量。

巴西各州法官学院院长常设委员会(COPEDEM)主席、托坎廷斯州法院法官马可·博阿斯(Marco Boas)博士在致辞中表示,本次研讨会不仅是一场学术交流,更是一座连接两国的桥梁,他高度评价中国在社会发展与人工智能战略上的成就,认为这为巴西制定本国战略提供了重要启示,并期待通过这一平台推动两国在学术、司法和技术层面的长期合作。巴西托坎廷斯联邦大学塔尔西斯·奥利维拉(Tarsis Oliveira)教授在致辞中强调,人工智能正在加快司法程序的效率,但同时也需要伦理规范与算法透明度的支撑,他盛赞中国在人工智能领域的领先地位,并期待此次研讨会成为深化中巴学术合作的新起点。

本次研讨会的举办标志着中巴法律与人工智能领域的合作进入新的发展阶段。双方代表一致表示,将以此次研讨会为契机,进一步拓展合作领域,推动知识与经验的深度交流,共同探索人工智能背景下的法治现代化之路,为构建公正、以人为本的数字社会贡献智慧。

本次研讨会论坛围绕AI在司法活动中应用、AI在司法实践中的规制路径与发展、可信司法AI的评估与实施方案等内容进行了深入研讨。

第一单元 AI在司法活动中应用——良好实践与治理框架

会议第一单元由北京师范大学法学院副院长袁治杰教授主持,他强调,人工智能正在深刻改变司法体系的运行逻辑,本单元以“AI在司法活动中应用——良好实践与治理框架”为主题,邀请中巴两国专家从制度设计与实践经验出发,深入探讨司法AI的应用前景与规制路径。

巴西各州法官学院院长常设委员会主席、托坎廷斯州法院法官马可·博阿斯(Marco Boas)博士以“从教学到实践:人工智能如何重塑巴西司法系统的效能”为题发言。他结合在巴西司法培训与研究机构(COPEDEM)及司法行政与技术学院(ESMAT)的工作经验,介绍了人工智能在司法培训和案件办理中的广泛应用。

巴西各州法官学院院长常设委员协调员、托坎廷斯高等司法学院暨托坎廷斯州法院执行主任安娜·普雷托(Ana Pretto)以“托坎廷斯高等司法学院人工智能实验室:托坎廷斯州司法系统数字化转型的重要工具”为题,详细介绍了托坎廷斯高等司法学院AI实验室(LIIARES)的运行机制及其实践经验。她指出,该实验室不仅在司法系统内部推动了应用研究和技术试点,还通过跨部门合作促进了成果转化,并在法官数字技能培训、司法创新生态构建等方面发挥了重要作用,成为托坎廷斯州司法系统数字化转型的中坚力量。

国家法官学院原副院长李晓民从制度设计与司法实践的双重视角,系统阐述了人工智能在中国司法系统中的应用。他指出,人工智能在“同案同判”机制、文书自动生成、诉讼服务智能化等方面已经发挥了重要作用,不仅提升了司法效率,也为统一裁判标准提供了有力工具。在此基础上,他进一步强调,技术应用必须设定合理边界,既要防止对司法的侵蚀,也要通过完善的法律制度来确保AI的辅助性质不被异化。

北京互联网法院副院长孙铭溪则结合互联网法院的具体实践进行发言。自2018年成立以来,北京互联网法院作为全球首批专门处理互联网案件的司法机构,其探索不仅回应了数字社会中不断涌现的新型权利与利益冲突,也为中国乃至全球司法体系积累了可借鉴的制度经验。

在与谈环节,北京师范大学法学院副教授杨超评价认为,各国的发言切中了AI司法应用的核心问题,既体现了对司法效率与公正的追求,也凸显了制度建构的重要性。她强调,应加快形成覆盖算法审查、责任分配与程序保障的系统性法律制度。巴西圣保罗大学卢西亚诺·阿劳霍(Luciano Araújo)教授则提出,司法信息系统在迭代更新中面临持续挑战,法律职业群体需要进行系统的数字技能培训,中巴应在学术研究、政策实践和人才培养方面持续深化合作,推动AI技术在司法领域的规范化、制度化发展。

第二单元 AI在司法活动中应用——应用谱系与实践证据

第二单元由巴西各州法官学院院长常设委员会主席、托坎廷斯州法院法官马可·博阿斯(Marco Boas)博士主持,本单元以“AI在司法活动中应用——应用谱系与实践证据”为主题,聚焦中巴两国在司法AI实践中的经验与挑战,探讨如何在透明度、问责机制与权利保障之间实现平衡,并推动建立可信赖的数字司法体系。

北京师范大学法学院数字法学研究中心主任汪庆华教授从数据、算法、架构、模式四个维度系统解析了平台权力的来源及其塑造过程。他指出,人工智能技术所引发的治理问题往往与这些底层要素紧密相关,因而法律与政策建议必须针对性地回应这些特征。在此基础上,他提出“权利与责任相匹配”的规制思路,强调任何技术应用都应嵌入责任框架之中,既要保护用户基本权利,又要确保平台主体承担相应义务,从而形成更具韧性和公平性的数字治理秩序。

巴西圣保罗大学公共管理政策学教授安娜·布利阿切里内(Ana Bliacheriene)和圣保罗大学数据科学、信息系统学教授卢西亚诺·阿劳霍(Luciano Araújo)共同以“算法正义实践:人工智能在巴西司法系统中的主动应用”为题作出发言。他们回顾了巴西联邦法院、州法院及高级法院的AI应用实践,展示了人工智能在司法服务、案件管理和机构治理中的多维度影响。他们特别强调,在司法数字化转型中必须把透明度、问责机制与基本权利保障放在同等重要的位置,并探讨了在正当程序框架下推进裁判自动化的局限性与潜力。

北京市朝阳区人民检察院检察官庄小茜结合中国检察机关的实践,分享了人工智能技术在检察业务中的应用经验。她指出,最高人民检察院近年来已明确要求“积极探索运用大数据、区块链、人工智能等技术辅助司法办案”。在此指导下,北京市朝阳区检察机关通过“数字检察”平台,在刑事案件办理、法律监督和检察公共服务等方面开展了多层次的应用探索。

与谈环节,北京师范大法学院副教授孙新宽指出,本单元的发言凸显了法律对人工智能浪潮的回应与对正义价值的持续守护。他强调,学界与实务界应共同推动“技术理性”与“价值理性”的平衡,确保司法AI在创新应用的同时不偏离法治的核心目标。巴西托坎廷斯联邦大学电气工程教授温贝托·阿劳霍(Humberto Araújo)则从技术底层逻辑出发,剖析了人工智能的演进趋势,认为AI在提升司法办案效率和辅助决策方面潜力巨大,但其价值的实现必须依赖于跨学科合作与制度配套。

第三单元 AI在司法实践中的规制路径与发展

第三单元由北京师范大学法学院涉外法治研究中心主任黄振中教授主持,他指出,人工智能的快速发展为司法制度带来全新机遇与挑战,不仅需要回应实践层面的紧迫问题,也要求从制度设计、国际合作和价值导向上进行深入探讨。本单元以“AI在司法实践中的规制路径与发展”为主题,邀请中巴两国学者与实务专家围绕司法AI的制度边界与未来趋势展开研讨。

清华大学法学院长聘副教授蒋舸针对何为人工智能时代的“人类智力成果”进行探讨。她从政策功能的角度出发,提出应当在激励创新与避免不当竞争损失之间建立制度平衡,从而为知识产权保护提供更加合理的解释路径。

北京师范大学法学院博士生导师,中国互联网协会研究中心副主任吴沈括则聚焦中国在全球人工智能治理中的立场与路径。他结合《全球人工智能治理倡议》提出的11项重点主张,指出中国方案在推动全球治理合作中具有现实意义与制度示范价值。

巴西利亚大学和蒂拉登特斯大学法学教授莉齐亚妮·奥利维拉(Liziane Oliveira)从本国实践出发,分析了巴西人工智能监管面临的挑战与前景。她认为,AI责任制度的设计必须在鼓励创新、提升法律确定性与保护基本权利之间找到平衡点,未来需要建立更为系统的法律框架以回应快速发展的技术环境。

中国人民大学法学院教授熊丙万重点关注人工智能时代的数据财产权问题。他介绍了以“权利束”思路界定数据财产权的新方法,并结合“数据二十条”的最新进展,分析了数据资源作为生产与流通关键要素对市场结构与法律制度的深远影响,强调需要通过制度创新推动数据要素市场的健康发展。

与谈环节,北京师范大学法治发展研究中心讲师武谦博士谈到法学理论在AI时代的创新问题,中外都不约而同的将人工智能监管作为重要研究议题。

第四单元 可信司法AI——评估体系与实施方案

第四单元由巴西圣保罗大学公共管理政策学教授安娜·布列谢里涅(Ana Bliacheriene)主持。她在开场中指出,可信司法AI的构建不仅关乎技术实现,更关系到制度信任与社会认同。本单元以“可信司法AI——评估体系与实施方案”为主题,旨在通过中巴学界与实务界的深度对话,探讨如何在司法场景中建立起可验证、可追溯且具备社会合法性的人工智能治理框架。

巴西托坎廷斯州高等司法学院副院长安吉拉·哈奥纳特(Angela Haonat)以“AI时代的司法系统:问责制、治理与数据隐私保护的挑战”为题发言。她分析了人工智能(AI)在巴西司法机构中日益广泛的应用,既强调其带来的效率提升,也着重指出其中存在的复杂挑战,包括算法决策失误、偏见问题以及对法律确定性的威胁。

北京师范大学法学院副教授时业伟围绕“算法披露是否等同于数据出境”的难题展开讨论。他以TikTok案例为例,分析了算法透明度义务与跨境数据传输之间的法律冲突,他提出,应当通过分类监管和中立协调机制的制度化设计,来缓和潜在冲突,推动跨境合规与数据主权的平衡。

巴西托坎廷斯联邦大学电气工程教授温贝托·阿劳霍(Humberto Araújo)展示了他对“司法生态系统中的AI与物联网:效率提升、风险预防与数据驱动决策”的思考。他从跨学科视角分析了人工智能与物联网(IoT)在司法生态系统中的融合应用,既凸显此类技术在变革司法服务、推动纠纷预防,也探讨了相关挑战。

中国社会科学院法学研究所副研究员唐林垚聚焦公司法如何促进金融科技监管的问题进行讨论。他提出,公司法并非金融监管与消费者保护制度的替代品,而是二者的有力补充工具,通过规则的针对性调整提升金融科技治理的透明度和问责性,为构建更加稳健的金融科技生态提供法律支撑。

巴西托坎廷斯联邦大学副教授塔尔西斯·奥利维拉(Tarsis Oliveira)探讨了人工智能在刑法领域应用的边界限制。他提出,虽然人工智能在刑法领域拥有诸多应用,但这些应用受到法律专业人员的制约,司法裁判的自主性无法被算法取代。。他认为这并不意味着人工智能无法成为重要的法律工具,而是说明其在刑事司法实践中的应用范围存在局限性。

盈科全球涉外刑事法律服务中心副主任于靖民律师以“智慧司法新征程:AI赋能刑事辩护的中国实践与国际视野”为题作出发言。他从执业律师视角分享了人工智能技术在中国刑事辩护领域的实践应用,介绍了其所在律所如何在实际工作场景中,运用人工智能工具处理海量案卷材料、快速检索法律条文、梳理证据链条,并分析量刑情节,同时展示了人工智能辅助发现起诉书与证据间矛盾、智能核验法律条文等具体成效。

与谈环节,北京师范大学法学院副教授赵书鸿以向AI提问如何自杀为例,直面生成式人工智能可能带来的严重风险。他指出,此类案例凸显了建立更严格监管框架的必要性,呼吁通过法律与伦理制度的双重建设,确保AI在司法和社会领域的应用安全、可控。巴西托坎廷斯联邦大学教授莉齐亚妮·奥利维拉(Liziane Oliveira)认为司法决策的自主性是法律体系的核心支柱,这一属性无法被算法取代。

闭幕式

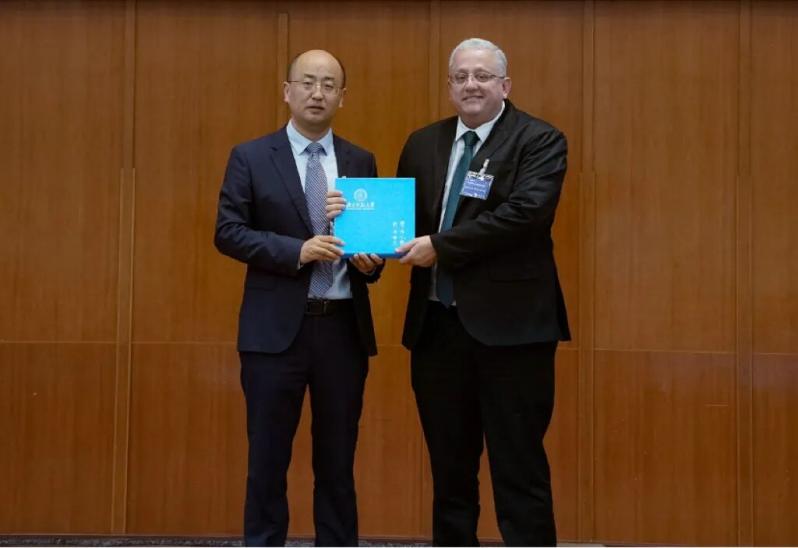

会议闭幕环节由北京师范大学法学院副教授孙平主持,巴西各州法官学院院长常设委员会主席马可·博阿斯博士再次对北京师范大学法学院的精心筹办表示衷心感谢,并高度评价了本次研讨会为中巴双方搭建的学术交流平台和合作桥梁。随后,北京师范大学法学院副院长何挺教授代表主办方致闭幕辞。他指出,本次研讨会围绕人工智能与司法应用的前沿议题,凝聚了来自中巴两国学界与实务界的智慧与经验,交流深入、成果丰硕。他特别感谢与会专家、学者的积极参与以及会务团队和志愿者的辛勤付出,并表示希望双方院校以此次研讨会为契机,持续深化合作,推动人工智能治理与司法实践的研究结出更多可共享、可推广的成果。至此,本次中巴法律与人工智能学术研讨会圆满完成,大会在热烈的掌声中落下帷幕。