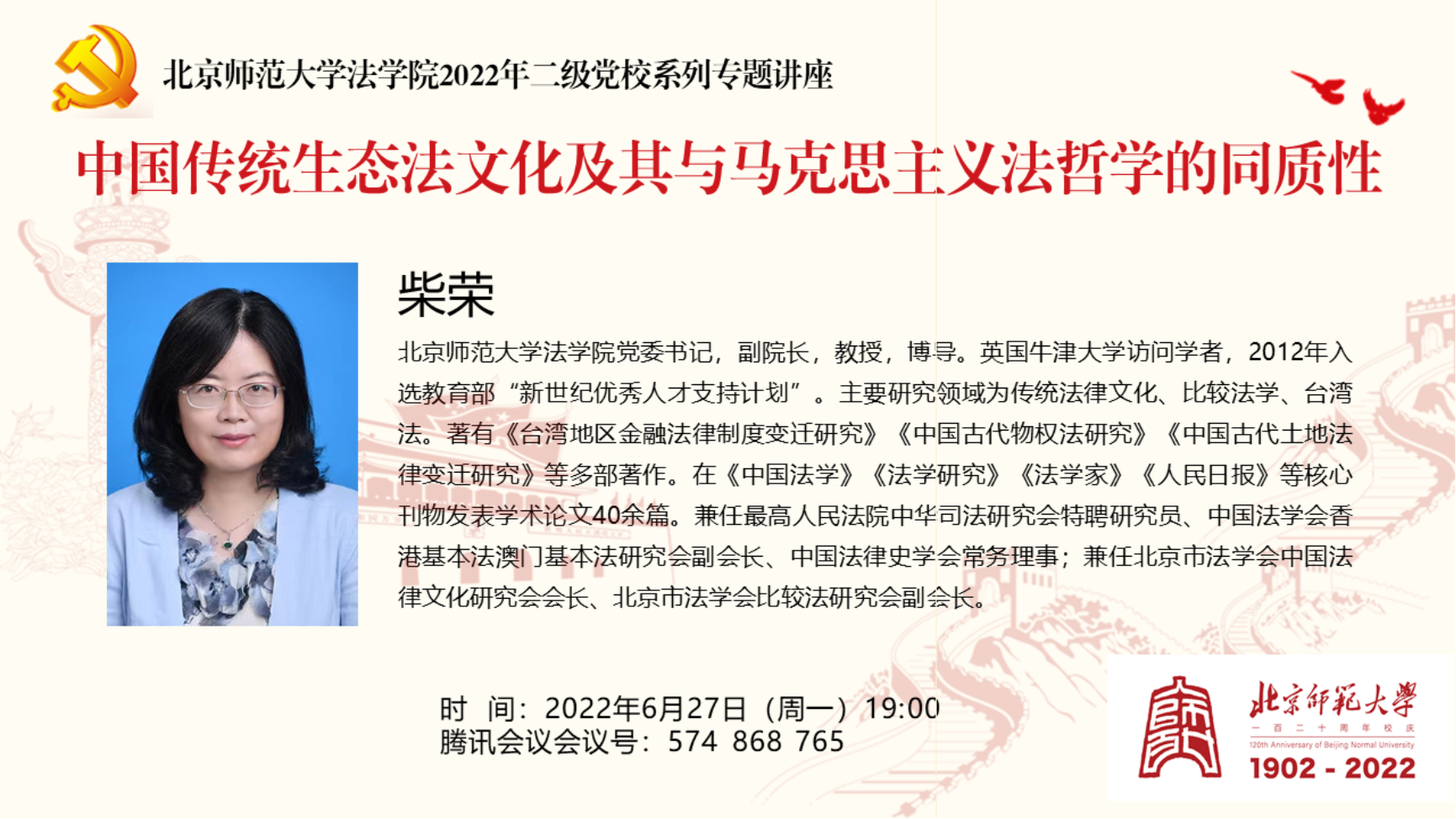

生态文明建设是关乎中华民族永续发展的根本大计。党的十八大以来,党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央站在坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴中国梦、构建人类命运共同体的战略高度,把生态文明建设摆在全局工作的突出位置,大力推动生态文明理论创新、实践创新、制度创新,形成了习近平生态文明思想,开展了一系列根本性、开创性、长远性工作,决心之大、力度之大、成效之大前所未有,推动我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。2022年6月27日,北京师范大学法学院二级党校邀请北京师范大学法学院党委书记、副院长、博士生导师柴荣教授开展“中国传统生态法文化及其与马克思主义法哲学的同质性”专题讲座,法学院师生共计300余人参与学习。

柴荣教授从以农为本作为中国历朝历代奉行的基本国策出发,强调国家发展对生态环境高度依赖,形成了以“天人合一”为伦理基础的生态环境法文化。然后分别从思想维度和规范维度分析人应当遵守自然规律,人类需要通过“求和”的方法处理自然万物才能够实现万物和谐的重要性,并由此在中国古代形成了以礼法、律典、敕令为主要形式的生态环境保护法律体系。

马克思主义唯物辩证法思想在发展过程中形成了整体生态观,认为应该在遵循自然规律的基础上保护生态环境,这与“重农敬天”“人与天和”“顺时立政”“节用止欲”等中国传统生态环境法文化高度契合。两者共同构成了“人与自然生命共同体”的理论基础,为新时代生态环境法律体系的完善提供了宝贵的文化资源。

柴荣教授用一场深入浅出的讲座让法学院师生进一步认识到生态文明的重要性。生态文明建设是中国特色社会主义事业的重要内容,关系人民福祉,关乎民族未来,身为法学院的师生,应当积极主动学习参与生态法治社会的建设,用法律武器为促进生态文明建设保驾护航。

人类文明与生态文明状况息息相关,习近平总书记从民族责任、历史责任高度,强调通过完善法律理念、法律制度实现对自然环境的保护的重要意义和价值。作为法学院的师生,我们必须站在追求人与自然和谐共生的高度来完善生态环境保护法律体系。在坚持和完善中国特色社会主义法治体系的过程中,不仅要汲取中华传统法律文化精华,更要吸收和借鉴人类法治文明的有益成果,更加深入研究中国传统环保思想和制度的演化过程,更进一步从马克思主义经典中寻找中国法治建设资源,推动生态文明建设取得重大进展和积极成效,推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局,为保护生态环境作出我们这代人的努力。

1