10月13日,北京师范大学法学院2024级本科生迎来了一堂别开生面的刑法课。应法学院之邀,德国著名刑法学者、德国马普犯罪、安全与法研究所前所长,Hans-Joerg Albrecht教授为同学们带来了精彩的学术报告。

Albrecht教授的报告题目是“人工智能与刑法”。针对这一前沿议题,Albrecht教授在其报告中深入探讨人工智能技术飞速发展对刑法理论体系与司法实践的深刻影响,同时从学理与实务两个层面揭示了科技变革与法治进步的互动关系。报告内容兼顾学术深度与现实关怀,让同学们对法治如何回应时代命题有了更为深切的认知。

讲座伊始,Albrecht教授援引经济合作与发展组织(OECD)及《欧洲委员会人工智能框架公约》的最新定义,对“人工智能”作出了定义。根据这一理解,AI是一种能够基于输入信息生成预测、建议或决策、并影响现实或虚拟环境的机器系统,具有不同程度的自主性与适应性。随后,教授回顾了人工智能技术的演进基础,指出信息技术进步、数据获取方式变革及“大数据”时代的到来,共同推动了智能系统的快速发展。

围绕“刑法是否应因人工智能的特殊风险进行调整”以及“人工智能能否以及应如何服务于刑事司法实践”这两大核心议题,Albrecht教授深入浅出地向同学们阐释了自己的观点:

在实体刑法领域当中,他指出当人工智能对受保护法益造成显著风险时,即是刑法干预具备正当性之时。教授以自动驾驶汽车为例,介绍了德国通过修订《机动车交通法》实现了在产品责任与过失犯罪规则的有效衔接,从而避免“责任真空”;在刑事司法实践层面,教授详细介绍了人工智能在当今欺诈预防、预测性警务以及危险罪犯风险评估等领域的普遍应用与广阔前景。然而在肯定人工智能技术给法治建设带来新机遇的同时,教授也明确指出了这些技术应用带来的歧视风险、公平性质疑及数据保护等问题,并强调需要通过完善的法律制度予以规制。

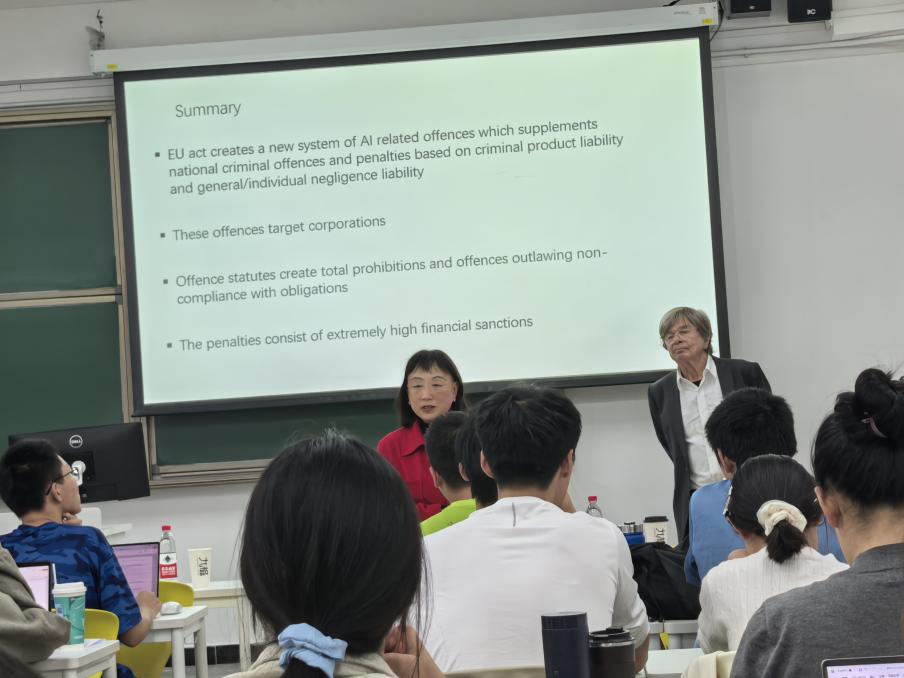

在本次课程中,Albrecht教授重点介绍了《欧盟人工智能法案》这一当今首部全面规制人工智能的法律文件。该法案建立基于风险的分级监管体系,对人工智能系统按风险程度分为“不可接受”“高风险”“有限风险”与“最小风险”四类,并对高风险系统提出严格的法律与合规要求,包括风险评估、透明度义务及市场监督机制等。在责任层面,欧盟以企业为主要责任主体,辅以高额行政罚款以及欧盟成员国在各自刑法中具体刑事责任化制度,形成了“欧盟统一监管与成员国责任衔接”的双层框架。Albrecht教授指出,《欧盟人工智能法案》标志着人工智能法律治理进入制度化阶段,其创新性监管模式对刑法体系的适应性提出了新挑战,但却为各国探索科技与法治的平衡提供了重要启示。

在Albrecht教授演讲结束后,课堂进入互动环节,同学们积极参与,在感谢教授的精彩报告给自己带来很大启发的同时也提出了各种人工智能与刑法交叉领域的问题。这些疑问既有学理角度的思考,如不可预测决策对于刑法中传统因果关系认定规则以及责任分配模式的冲击,又从司法实践角度出发将我国在相关领域的最新立法实践与《欧盟人工智能法案》进行对照的思考,还有同学针对事故处理过程中相关法律事实的认定提出自己的困惑。对同学们的问题,Albrecht教授给予了耐心细致的解答。在Albrecht教授报告结束后,中国政法大学的岳礼玲教授对Albrecht教授的报告给出了精彩的点评。

在互动环节结束后,这堂思想深邃、启迪人心的刑法课圆满落下帷幕。在场师生纷纷与Albrecht教授合影留念。本次课程不仅为同学们打开了通往学术前沿的窗口,也成为大家求索法学之路上一段珍贵而美好的回忆。

供稿:宋汶霏