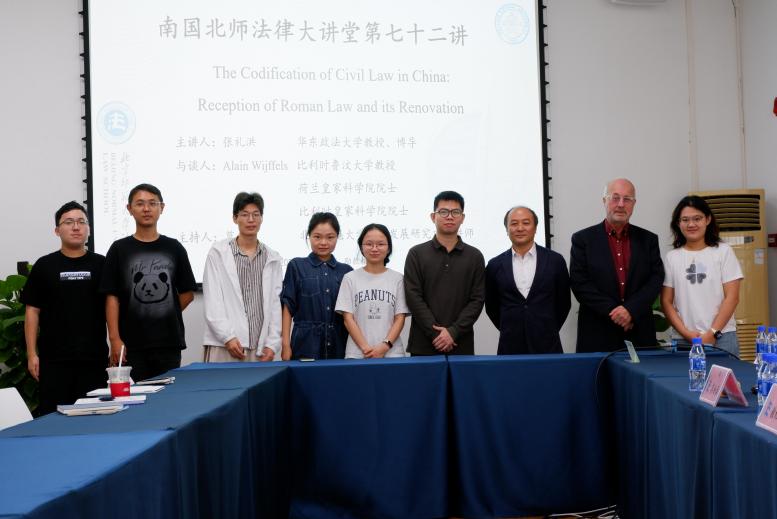

2025年10月31日,南国北师法律大讲堂第七十二讲“中国民法典编纂:罗马法的继受与创新”在北京师范大学珠海校区励教楼A103会议室成功举行。本次讲座由华东政法大学教授、博士生导师张礼洪老师主讲,比利时鲁汶大学教授、荷兰皇家科学院院士、比利时皇家科学院院士Alain Wijffels老师与谈,北京师范大学法治发展研究中心讲师莫杨燊老师主持。

讲座伊始,莫杨燊老师向在场师生介绍了张礼洪教授杰出的学术地位和丰硕的学术成果。

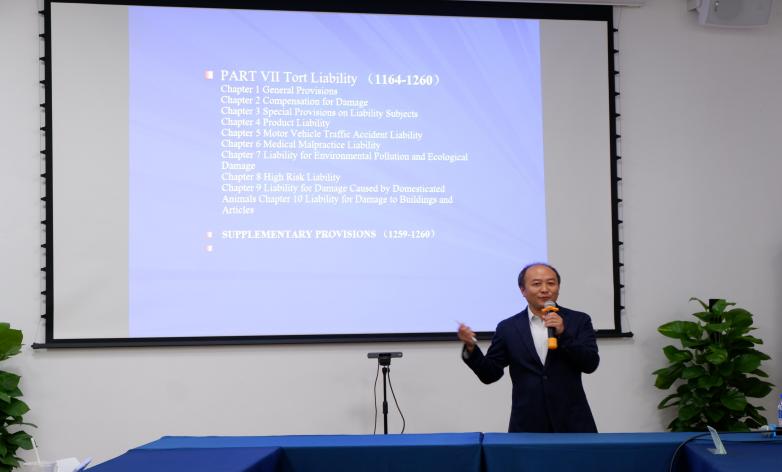

张礼洪教授在讲座中系统阐述了中国民法典的发展脉络、制度特色及其与罗马法的深刻渊源。他指出,中国民法典并非凭空产生,而是经历了长期的法律继受与本土化过程,既吸收了以德国法为代表的罗马法系精髓,又充分融合了中国传统儒家思想与社会主义核心价值观。

张礼洪教授特别强调了中国民法典的创新特色:一是在司法实践中明确将社会主义核心价值观作为裁判依据;二是创设了体现生态文明理念的“绿色原则”;三是建立了独具中国特色的“遗赠扶养协议”和“无过错补偿”制度,展现了中国特色法治体系的创新智慧。

在与谈环节,Alain Wijffels教授从比较法视角提供了精辟见解。他认为,中国民法典的编纂不仅继承了罗马法的深厚传统,更重要的是通过德国法学体系的系统化重构。他指出,这展现了中国在法治现代化道路上对西方法律传统的选择性吸收与创新性发展。

在互动环节,霍怀戎同学就“中国民法典中独特的补偿原则”向张礼洪教授提问。张教授详细阐释了“无过错补偿”原则的深刻内涵,指出这一植根于儒家传统思想的制度创新,要求在经济地位处于优势的一方即使没有法律过错,也需在一定情况下承担补偿义务。他强调,这并非传统的侵权责任,而是基于“道德正义与社会公平”的法律制度设计,体现了儒家将国家视为“大家庭”,强调成员间互助共济的核心价值。这一极具中国特色的法律概念虽在比较法上难以找到完全对应的术语,但已在司法实践中广泛应用,成为中国融合传统法律文化与现代法治精神的生动典范。

本次讲座深入探讨了中国民法典的历史渊源、制度创新与理论价值,为师生们提供了一场高水平的学术盛宴,也为理解中国特色社会主义法治体系提供了新的理论视角。与会师生纷纷表示,通过此次讲座,不仅加深了对中国民法典的理解,更深刻认识到中国法治建设的独特路径与时代价值。