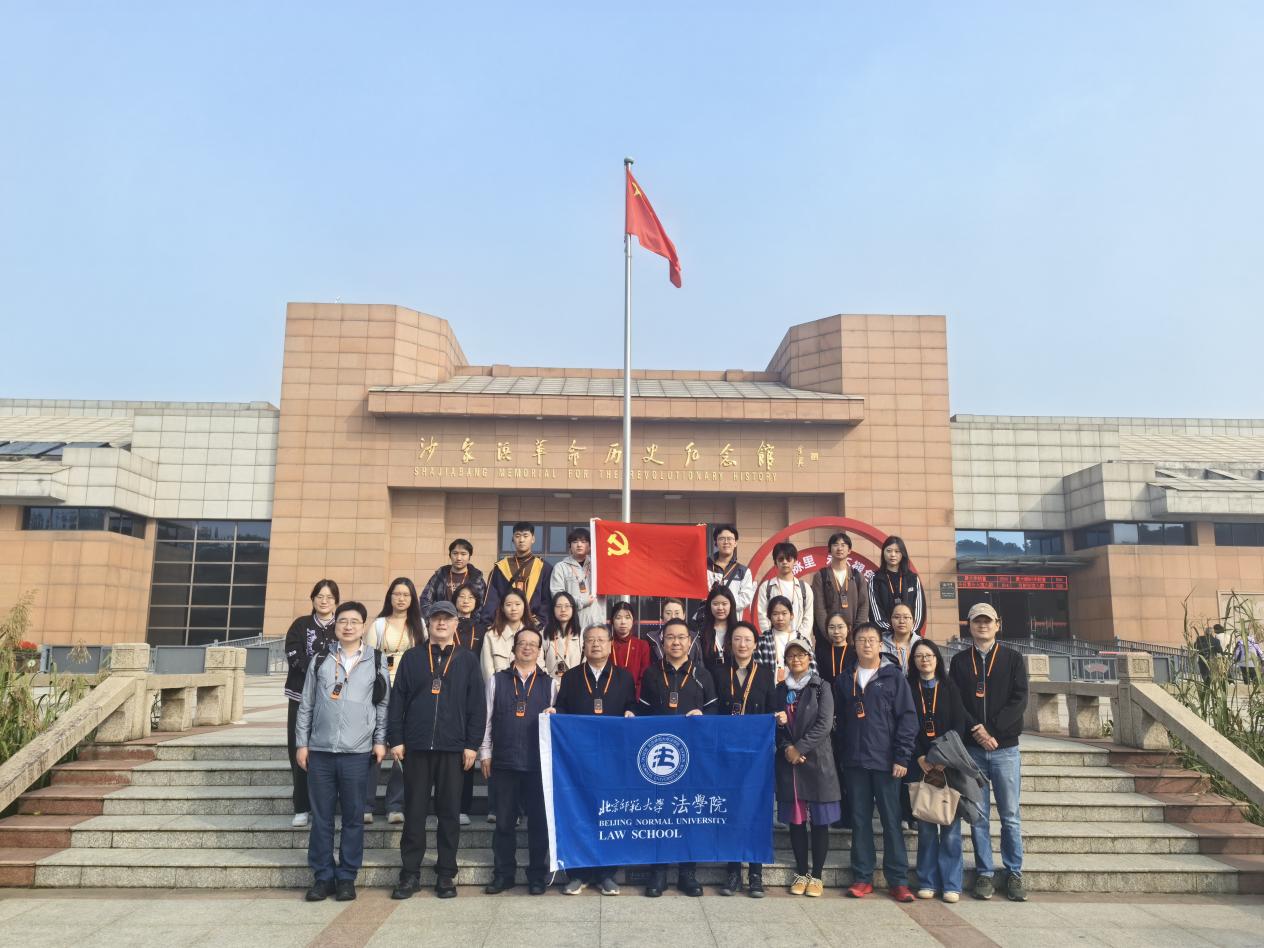

2025年11月1日,北京师范大学法学院党委组织师生党员30余人,赴江苏省常熟市沙家浜革命历史纪念馆,开展了一场以“赓续红色血脉,砥砺初心使命”为主题的革命历史学习教育活动。本次活动由党委书记郑延谱教授带队,师生一行在苍茫芦荡与红色旧址之间,追寻信仰之源,叩问法治初心。

深秋的沙家浜,芦花摇曳,水波轻漾,仿佛仍在传颂着那段烽火岁月里的英雄故事。师生一行怀着崇敬的心情,参观了革命历史纪念馆。

步入景区,首先映入眼帘的是“沙家浜”题词碑,碑上的题字苍劲有力,静静伫立在秋日阳光中,见证着那段可歌可泣的抗战岁月。师生党员们在碑前驻足凝视,仿佛透过碑石触摸到历史的脉搏,感受革命前辈的坚定信仰与不屈意志。沿着蜿蜒的林间小道,大家来到沙家浜革命历史纪念馆。展馆以时间为线索,分为“抗战烽火”“水乡根据地建设”“军民鱼水情”等多个篇章,通过大量的历史图片、实物文献和复原场景,再现了当年新四军与沙家浜人民并肩抗敌的壮阔画卷。

在“芦荡火种”展区,阿庆嫂、郭建光等英雄人物的事迹跃然眼前。他们在敌人的严密封锁和重重险境中机智斗争、掩护伤员,体现了军民同心、共赴国难的伟大精神。馆内陈列的一封封书信、一件件旧物,无不传递着革命年代的信念与牺牲。通过讲解员的生动讲述,师生党员们深刻体会到沙家浜精神所蕴含的“坚持信仰、依靠群众、勇于斗争”的时代价值。走出展馆,大家再次凝望那片芦荡水乡,心中涌动的不只是对历史的敬意,更是对初心与使命的再一次叩问。

法学院党委始终将党员理想信念教育作为党建工作的重要抓手,通过组织前往革命纪念地、举办理论研讨会、开展主题党课等一系列扎实举措,构建起常态化、立体化的学习教育体系,持续筑牢师生党员的思想根基。

此次沙家浜之行,不仅是一次深刻的历史回顾,更是一次触及灵魂的思想洗礼。师生党员们纷纷表示,通过实地走访与沉浸式学习,对党的历史有了更直观的理解,对自身的责任与使命有了更清醒的认识。未来,必将把此次学习所获转化为潜心治学、矢志奋斗的实际行动,为中国特色社会主义法治事业贡献智慧与力量。

参观感悟:

站在纪念馆里,我仿佛能听见历史的回响。那些与我们年纪相仿的年轻人,在民族存亡的关头选择了最艰难却最有意义的道路。作为法科学子,我们或许不需要在枪林弹雨中做出抉择,但在面对学业、未来的职业选择时,同样需要明确自己的方向与担当,将专业能力与社会责任感相结合,为国家和社会奉献自己的力量。 ——岳茹涵

通过这次实地参访,我更加深刻地理解了“沙家浜精神”的内核——坚定信仰、依靠群众、勇于斗争、无私奉献。这种精神跨越时空,仍有强烈的现实意义。作为新时代的法学院学生、青年党员,我应当将其内化为信念、外化为行动,把革命精神融入治学修身之中,以法律人的理性与担当,守护社会正义、践行法治信仰。 ——鲁一鸣

此次沙家浜之行,是一次深刻的精神洗礼和初心教育。它激励着我,作为一名未来的法律工作者,不仅要精研法律专业知识,更要铭记历史,传承红色基因,筑牢理想信念。要始终心怀对人民的赤子之情,将个人的法学专业学习与时代发展、国家需要、人民期盼紧密结合起来,努力锤炼专业本领,未来积极投身于法治中国建设的伟大实践,方不负先烈遗志,不负伟大时代。——江瀚